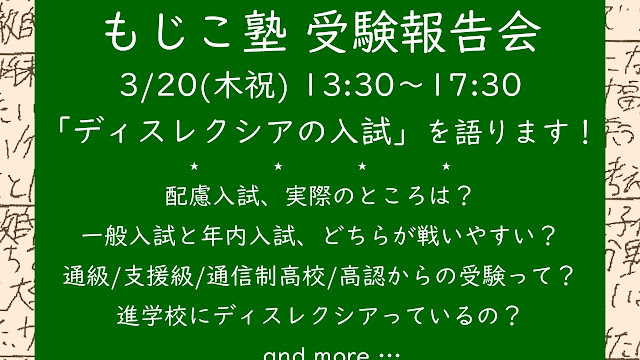

今年も受験報告会を行います!

今年は、見逃し配信を行います!(ただしWISCの情報だけは削除します、ご了承ください)

もじこ塾と生徒たちで、今年のディスレクシア的大学入試を語り尽くします!

お申し込みはこちらから→★(peatixのサイトに飛びます)

今年の登壇者は、以下の通りです:

(1)(一般入試、配慮あり):中高一貫卒。去年も「GK君」として受験報告会で話した彼は、いろいろあって再受験。中高では配慮なし、浪人してから配慮申請。もじこ塾の助手をしながら考え続け、一段と深く鋭くなった彼のディスレクシア論を語ってもらいます。

GK君の昨年の合格体験記はこちら→★。彼はこの文章を書いたころ、私も知りませんでしたがすでにパニック障害を抱えていました。結局は発作のせいで、一浪で入った大学には一日も行くことができず。今年は心を立て直すことを最優先に生活した結果、再受験でW大学に合格。

(2) (一般入試、配慮なし):公立中→私立高校→一般入試(理系)。高校は皆勤で、陸上部も引退までフル参加。高校で配慮を受けなかったため、入試でも配慮は受けていません。なぜ配慮を受けなかったのか?そこには彼の、はっきりとした思いがありました。

・・・この紹介だとすごくエネルギッシュに見えますが、実際の彼はほんわかした印象です。斜視もあって、読むのは大変そうです。

模試では、英語も国語も15分ほどで寝落ちしていましたが、こちらは「部活で疲れているからだろう」「遠距離通学だからだろう」と思っていました。でも部活を引退した後も模試で寝落ちしていたため、ようやく疲れだけが原因ではないと気づいた頃はもう秋口・・・

(3) (総合型選抜、配慮なし):公立中(通級)→私立高校(スポーツ推薦)→総合型選抜。高校入学時には日本語の読み書きに困難のあった彼が、大学入試では小論文を書けるほどに。その背景には、野球部で毎日欠かさず続けていた「あること」が・・・

彼は中学生の集団クラスに在籍していました。礼儀正しく、スポーツ万能。公立中のジャージ姿で地下鉄に乗ってもじこ塾に来るような、純朴な一面もありました(?!)。小1から通級に通っていたこともあり、ディスレクシアとしてはかなり重度でもあります。「甲子園を目指す」と言って卒業しました。

彼から久しぶりに連絡があったのは去年の8月。「特別支援の教員になりたいので大学に行きたい。今から対策したい」と言われて驚きましたが、持ってきたものを見てさらに驚きました。それが上の「あること」です(すみません、引っ張ってます)

彼の合格体験記はこちら→★